紹介したくなる仕組みとは?文化として根付くリファラル採用導入支援

この記事を読んで頂きたい方

採用活動で思うような成果が得られず、新たな手法としてリファラル採用の導入を検討している企業の人事担当者や経営者の方におすすめです。社員のつながりを活かした採用制度の設計や効果的な情報発信、組織文化の醸成に課題を感じている方にもデジタルテイクオフによるリファラル採用導入支援事例を紹介します。

コンテンツ

採用難に直面するBtoB企業様からのご相談

数年前から採用の厳しさを感じていたが直近の採用人数がゼロとなり、深刻な人手不足の状況にお悩みのBtoB企業様からご相談をいただきました。今回はデジタルテイクオフが行った採用マーケティング支援の中から、既存社員からの紹介によって採用強化を図るリファラル採用の導入支援についてご紹介します。

なお、支援内容には守秘義務があるため、詳細な内容は記載せず細部をアレンジしてご紹介します。

「社員紹介で人材を採用したい」―リファラル採用導入を決めた背景

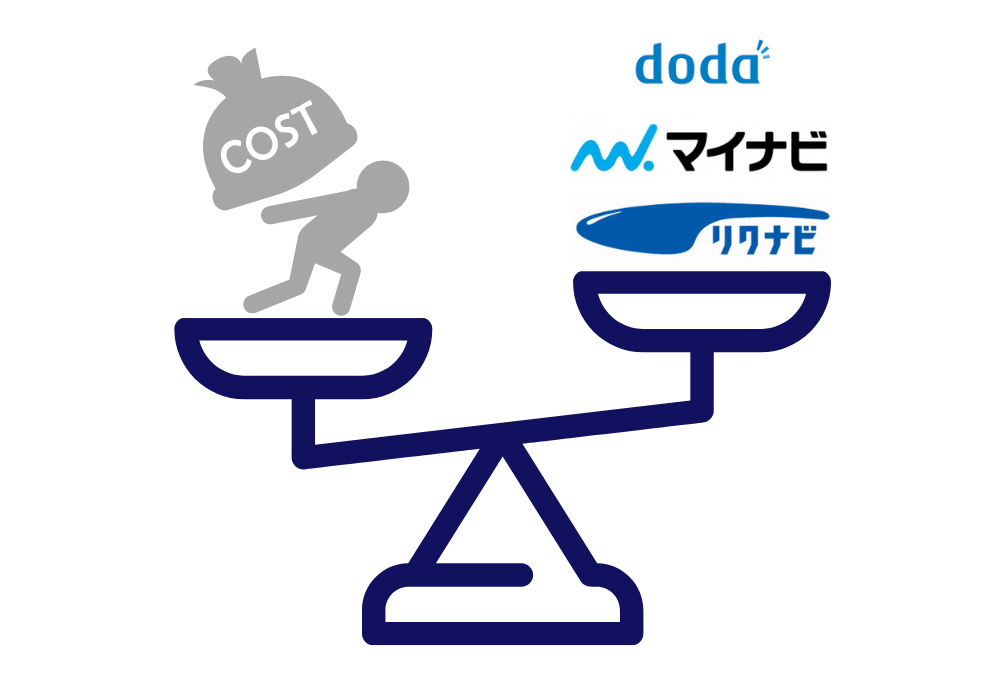

これまで実施してきた採用に関する取り組みをヒアリングしたところ、新卒向けにはマイナビなどの求人広告を活用し、また中途採用に関しては人材紹介会社へ依頼するなど行ってきましたが、十分な応募が得られず、数少ないエントリーに対し内定通知を出しても辞退が続く状況とのことでした。

当然のことながらコストと成果のバランスが大きく乖離し、採用方法を抜本的に見直す必要を感じたことからリファラル採用への取り組みに着目されました。

採用市場の変化と既存手法の限界に直面

少子化の影響や価値観の多様化により、近年の採用市場は求職者側の選択肢が広がり、企業にとっては「売り手市場」の様相を強めていることは周知のとおりです。

クライアントの採用ご担当者様は、これまで新卒採用ではマイナビやリクナビといった大手求人媒体を活用し、中途採用では人材紹介会社を利用してきました。

しかし、これらの手法ではコストが高騰する一方で、応募数の減少や採用までのスピード感に課題が生じ、特に中小企業にとっては“費用対効果が見合わない”状況となっていました。

また、求人媒体が求職者に企業認知してもらうファーストコンタクトとなっており、これでは早期化している採用市場において、知名度の低い中小企業にとっては不利な状況になりやすく、企業の魅力をいち早く伝えることが難しいといえます。

こうした課題感のなかで、信頼できる人材を社員が紹介する「リファラル採用」への関心が、経営層・人事担当者の双方から高まり始めていました。

クライアントからの相談:「社員のつながりを活かした採用ができないか?」

既存の採用手法に限界を感じ始めていたタイミングで、クライアントの採用ご担当者様から相談を受けました。

「求人広告や人材紹介会社に頼るだけではもう限界です。社員のつながりを活かして、人柄のわかる人材を紹介してもらえたら、もっとよい採用ができるのではないか」

これが最初の一言でした。

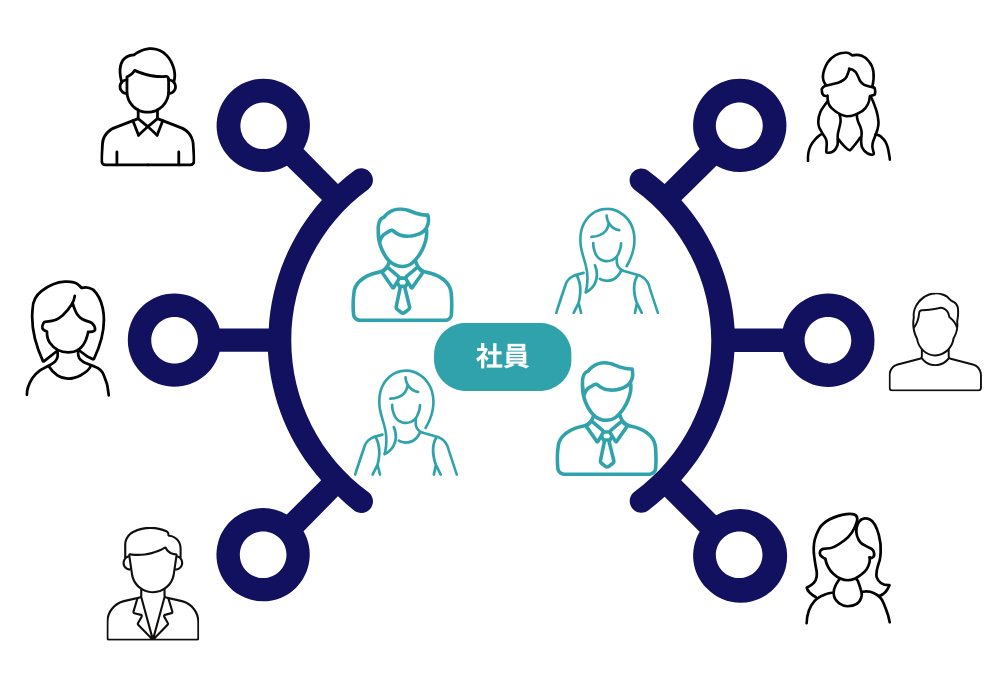

実際に社内には同業他社や前職の同僚など、信頼できる人材とのつながりを持つ社員が存在し、そうした関係性をうまく採用に活かすことができればミスマッチの少ない定着率の高い採用につながる可能性がありました。

ただし、紹介をただ呼びかけるだけでは機能せず、紹介しやすい仕組みや動機づけ、情報の整備が必要です。

そこでデジタルテイクオフより、リファラル採用制度の導入支援を提案し、制度設計から社員向けのコミュニケーション支援、採用サイトの見直しまで、段階的にサポートしていくプロジェクトが始動しました。

リファラル採用とは?メリット・デメリットと導入の考え方

リファラル採用とは、社員が知人や友人を企業に紹介する採用手法です。

企業側にとっては、応募者の人柄や仕事ぶりをある程度把握したうえで選考に進めるため、ミスマッチのリスクが下がるとともに採用後の定着率も高い傾向があります。

また、求人広告や紹介会社に頼らずに済むため、コストを抑えられる点も大きな魅力です。

社員にとっても「一緒に働きたい人」を推薦できるため、組織に対するエンゲージメントの向上にもつながります。

一方で注意点も存在します。紹介が特定の部署や属性に偏るリスクがあり、多様性を欠く組織構成になってしまう可能性があります。

また、紹介した社員が評価や責任を過度に感じ、心理的な負担になるケースもあるため、制度設計や運用には慎重さが求められます。

さらに、制度として形骸化しないよう、紹介が自然に起きる企業文化の醸成も重要です。本プロジェクトでは、こうしたメリットとデメリットを整理しながら、クライアントの組織に合った制度設計を一から支援する方針を固めました。

リファラル採用導入に向けた準備と設計支援

リファラル採用を効果的に機能させるには、紹介しやすい社内環境づくりと制度設計が不可欠です。また、誰を採用したいのかを明確にするペルソナ定義も重要です。

これらを含め、デジタルテイクオフにて組織文化や制度の整備から理想の人物像の明確化まで段階的に支援を行い、社員が紹介しやすい仕組みと情報設計を構築しました。

リファラル採用が機能する組織環境とは?事前整備すべき制度と文化

リファラル採用を単なる「社員紹介制度」として導入しても、うまく機能しないケースは少なくありません。

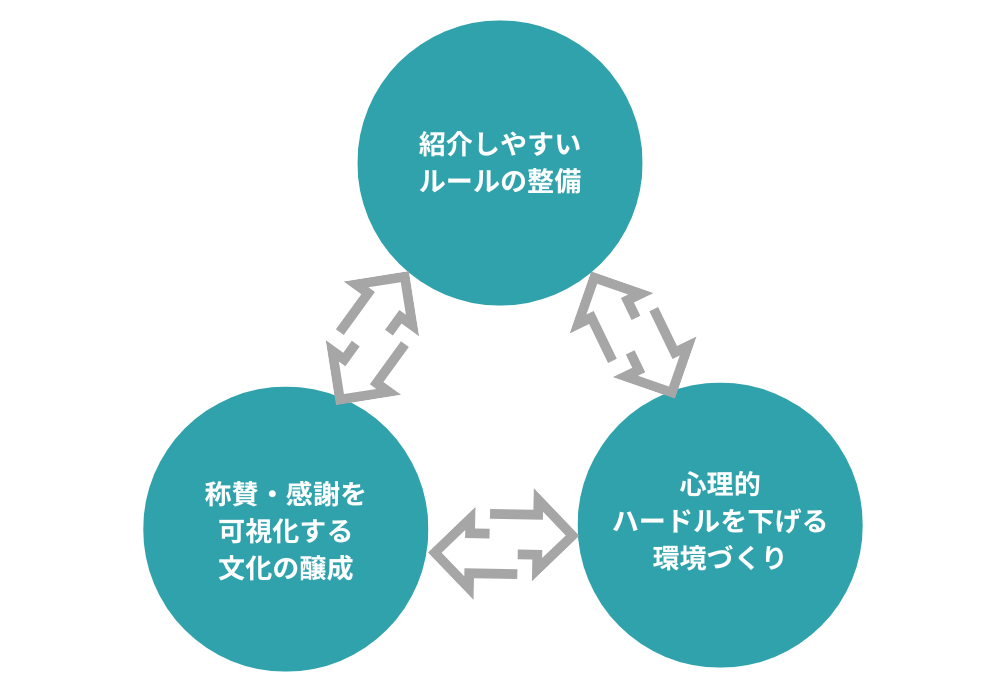

その背景には、社員が安心して紹介できる制度や文化が整っていないことが挙げられます。

紹介者が「紹介して良かった」と思えるためには、紹介後の選考や評価プロセスの透明性、公平な対応、紹介者への適切なフィードバックが不可欠です。

また、紹介された側が組織にスムーズに馴染めるようなオンボーディングの仕組みも重要です。

本プロジェクトでは、制度導入前の段階でまず社内の風土や価値観、これまでの採用体験についてヒアリングを実施しました。

その結果、制度が形骸化しないよう「紹介してもらうこと」に対する感謝や称賛を可視化する文化の醸成、紹介に対する心理的ハードルを下げるルール設計の必要性が明確になりました。

リファラルを「制度」で終わらせず、「文化」として根づかせるための土台づくりから支援を開始しました。

成功の鍵は「紹介したくなる人物像」―ペルソナ定義の重要性

リファラル採用の成功には、社員が「この人なら一緒に働きたい」と思える具体的な人物像が共有されていることが重要です。

誰を紹介してよいかが曖昧なままだと、紹介のハードルは高くなり、制度は形だけのものになってしまいます。

そのためには、企業として「どのような人材に来てほしいのか」「どんな人が社風に合うのか」といった採用の基準を明確にする必要があります。

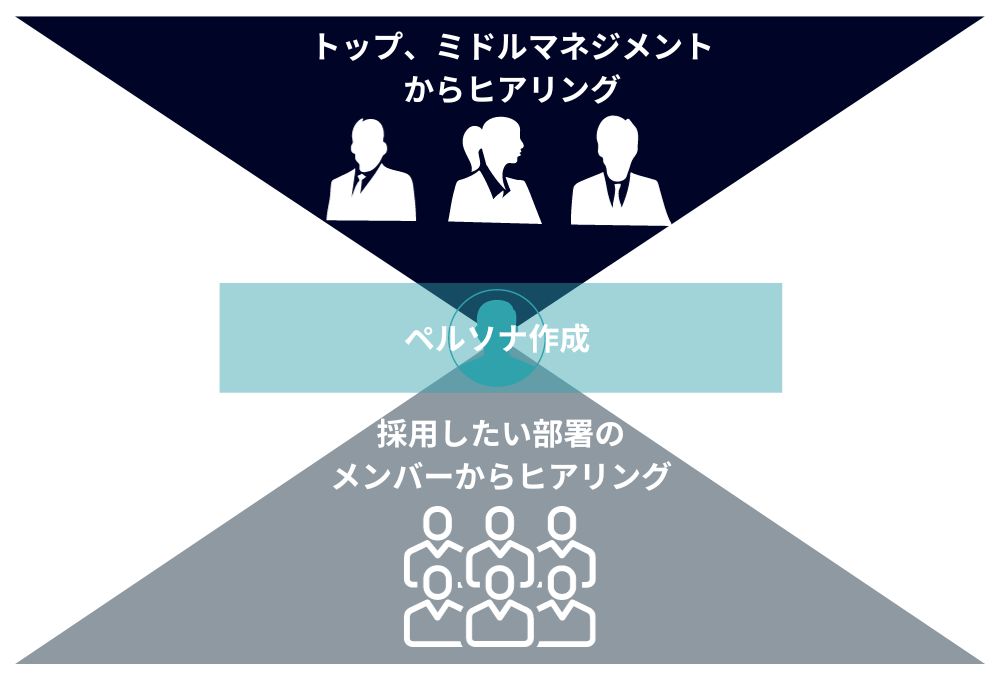

本プロジェクトでは、まずクライアント企業の現場社員やマネジメント層に対してヒアリングを行い、既存社員の特徴や、過去に採用して活躍している人材の共通点を洗い出しました。

その上で、スキルや経験だけでなく、価値観や働く姿勢、チームとの相性といったソフト面も含めて、ペルソナを明文化しました。

この作業により、社員が具体的な人材を自然と思い浮かべやすくなり、紹介への心理的負担を大きく下げる効果が生まれました。

誰を・どのように採用するか?具体的なペルソナ設計支援の進め方

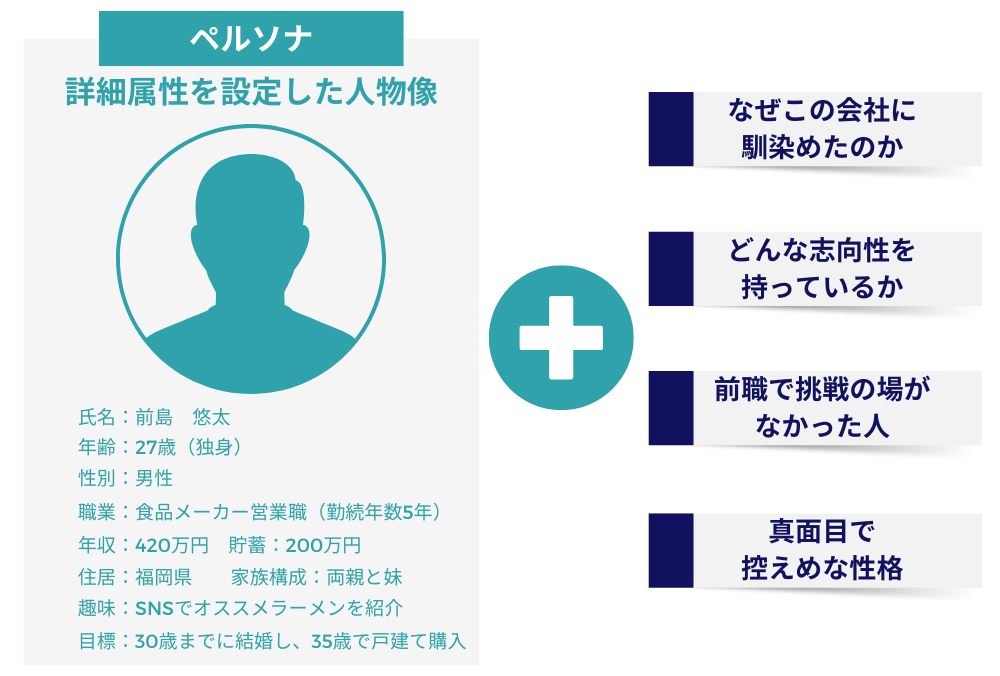

ペルソナ設計は単に「若手の営業経験者」といった抽象的な条件を挙げるものではなく、実際に自社で活躍できる人物像を多面的に言語化するプロセスです。

デジタルテイクオフにて、まずクライアント企業で活躍している既存社員の行動特性や価値観、入社の経緯などを深掘りし、成果を出している人材の共通点を洗い出しました。

そのうえで、年齢や経験、スキルだけでなく、「なぜこの会社に馴染めたのか」「どんな志向性を持っているか」といったソフト面にも注目し、具体的な人物像を整理しました。

また、社員が紹介しやすいように、ペルソナは社内向けにわかりやすく表現することを意識しました。

例えば「前職で挑戦の場がなかった人」「真面目だが控えめな性格で、面接では目立たない人」など、リアルな人物像を具体例として示し、採用広報やコンテンツ制作にも連動させ、全体の採用設計に活用しています。

関連支援事例

<採用戦略にWebマーケティングを融合して中小企業の人材獲得を支援>

新卒、中途採用に関わらず新たな人材獲得が難しく、採用にお困りの経営者様、採用ご担当者様、またコストや労力をかけて採用したものの、短期間で離職してしまうなど人材が定着しにくい企業様へ、Webマーケティングを活用した採用手法と人材定着のための支援事例を紹介します。

リファラル採用を仕組み化する採用サイトの設計支援

リファラル採用を継続的に機能させるには、社員が紹介しやすくなる導線やコンテンツを採用サイト上に設計することが重要です。本支援では、紹介のきっかけとなる社員インタビューやストーリーコンテンツの企画、紹介者・被紹介者双方が安心して利用できる情報設計、そして社員の協力を引き出すインセンティブ設計までを一貫してサポートしました。

制度と情報発信を結びつけることで、リファラル採用を「文化」として定着させる仕組みを構築しています。

紹介のきっかけをつくる―社員の声を活かしたストーリー設計

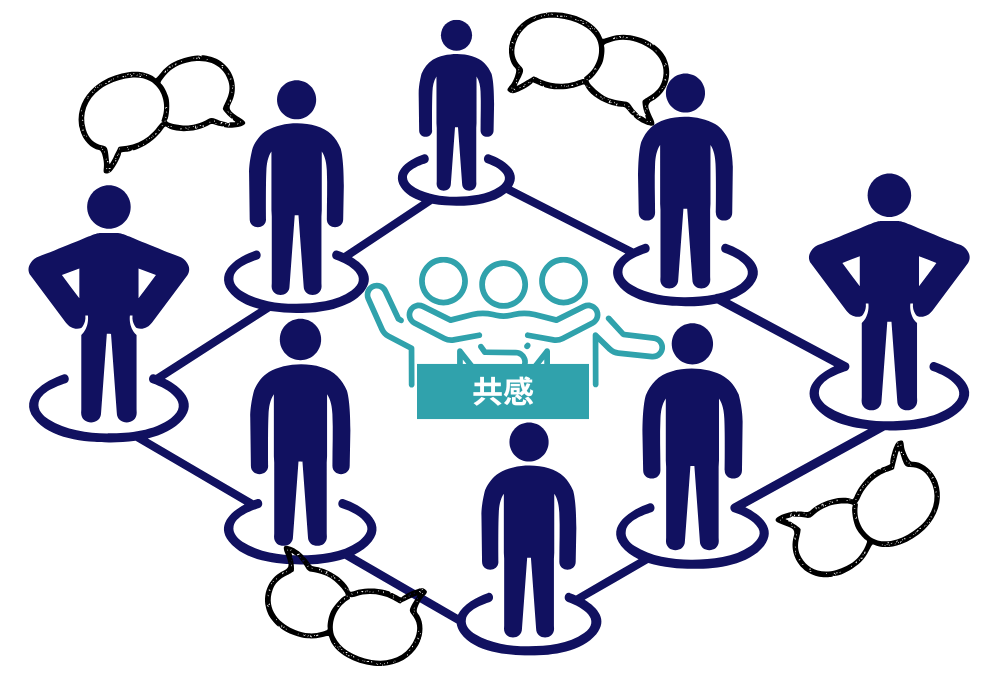

リファラル採用を促進するうえで重要なのは、「紹介してみよう」と社員が自然に感じられるきっかけを設計することです。

そのためには制度の案内だけでなく、共感や信頼を生むストーリーが欠かせません。

本プロジェクトでは社員インタビューを通じて、自社で働く理由や入社後に感じたやりがい・成長実感などを丁寧に掘り下げ、実際の言葉で伝えるストーリーコンテンツを制作しました。

これにより、紹介する社員にとっては「自分も同じ経験をした」と共感しやすくなり、紹介される側にとっても職場のリアルな雰囲気や価値観を事前に知ることができます。

また、特定の部門や役職に偏らないよう、様々な立場の社員の声を取り上げ、幅広い人材が自分ごととして読める構成に工夫しました。こうした「社員の声」をベースにしたストーリー設計は、単なる採用情報を超えて、紹介行動の後押しとなる重要なコンテンツとなっています。

紹介者・被紹介者の双方に伝わるコンテンツと導線づくり

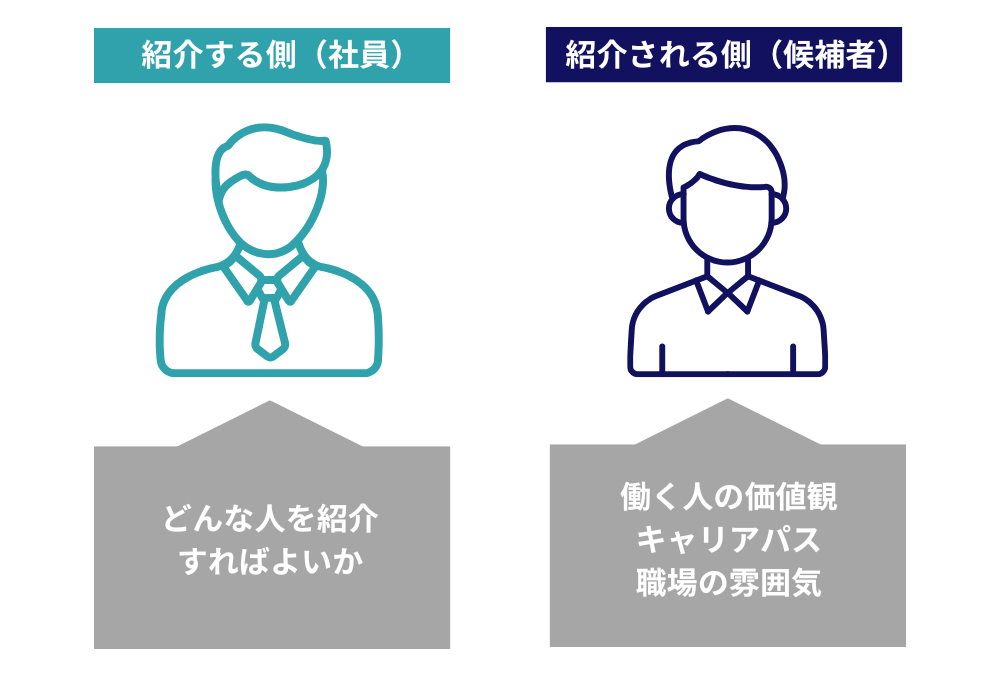

リファラル採用を機能させるには、紹介する側(社員)と紹介される側(候補者)の両方が、安心して行動できる情報設計と導線づくりが不可欠です。

紹介する側には、「どんな人を紹介すればよいか」「どうやって紹介すればよいか」が明確である必要があります。

一方で、紹介される側は、紹介を受けて企業を初めて知るケースが多いため、信頼できる情報源として採用サイトに十分な情報があることが求められます。

デジタルテイクオフでは、紹介制度の概要、紹介フロー、応募方法などを整理した専用ページのコンテンツ設計ならび社員が候補者に気軽に共有できるQRコードなどの仕組みをご提案しました。

また、候補者が知りたい情報として、働く人の価値観、キャリアパス、職場の雰囲気がわかるコンテンツを重点的に配置。さらに、導線設計では「知る→興味を持つ→応募する」の行動ステップを意識し、直感的で迷わないサイト構成を設計しました。

紹介者・被紹介者双方の視点を取り入れることが、リファラル採用の成果を左右する鍵となります。

関連支援事例

<就活者目線の採用コンテンツとは?コンテンツマーケティング支援事例>

採用計画通りの人材獲得が難しいと感じられている企業様、採用サイトやSNSの運用において、就活者へ発信するコンテンツアイデアにお悩みのご担当者様へ、企業の魅力を就活者目線で発信する採用コンテンツ企画のヒントとなる支援事例を紹介します。

制度から文化へ:社員の協力を促す仕掛けと今後の運用展望

リファラル採用は「制度」として導入するだけでは継続することが難しいと感じます。

社員が自然と紹介に協力したくなるには、それが組織文化の一部として根づくことが重要です。

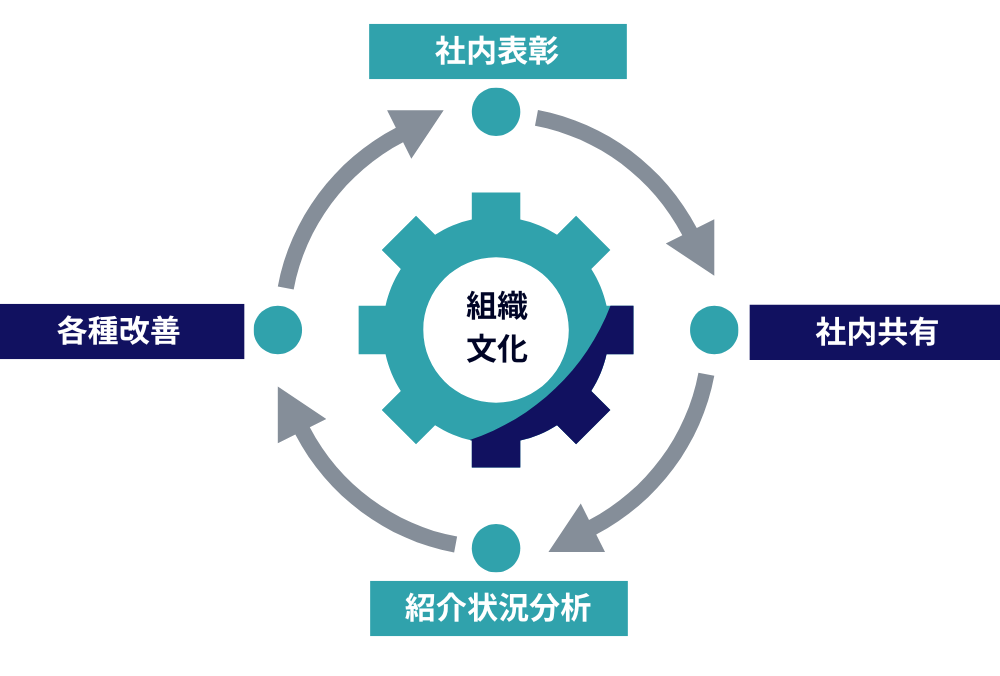

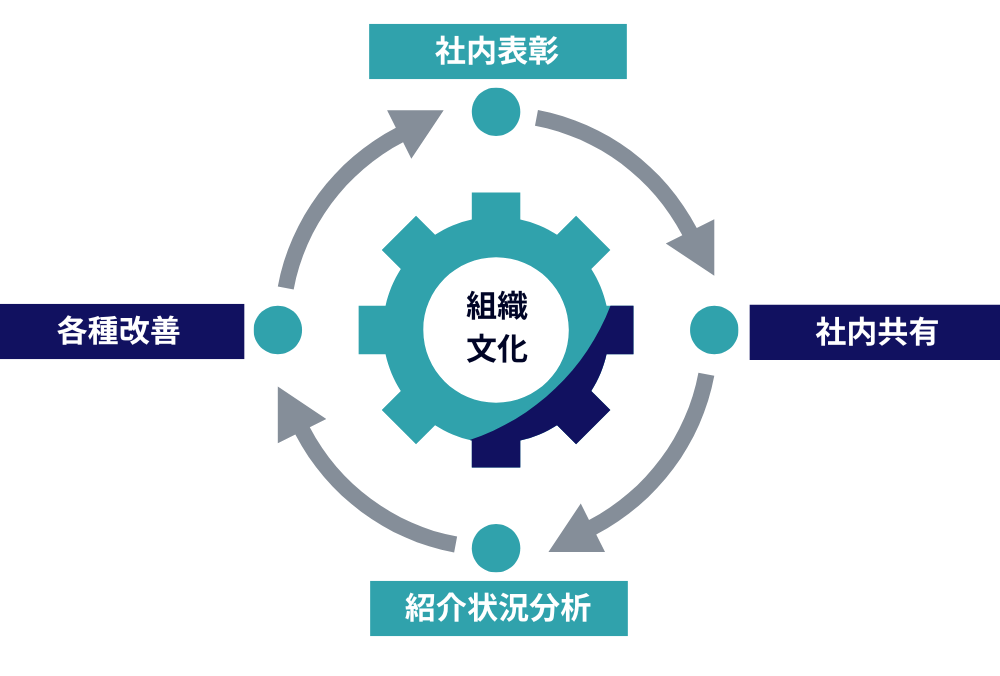

本プロジェクトでは、紹介件数や採用実績に応じたインセンティブを設けるだけでなく、「紹介してくれてありがとう」を言語化し、社内で表彰する取り組みや、グループウェアで紹介者の声を取り上げる仕掛けを用意しました。

こうした見える形での称賛や感謝が、社員の協力意識を高めるきっかけになります。

また、制度の運用フェーズでは、紹介状況や応募者の傾向を定期的に分析し、制度の改善提案やWebサイトコンテンツの更新を継続的に行うことが重要です。

私たちは、単発で終わらない運用支援として、半年ごとのレビュー体制や定例ミーティングの仕組みを提案。リファラル採用を一過性の施策ではなく、「社員が主体的に関わる採用文化」へと成長させていくための土台づくりを支援しています。

まとめ

今回は、採用難に直面しているBtoB企業様に対するリファラル採用導入支援の事例をご紹介しました。

本プロジェクトでは、制度設計からコンテンツ制作、運用体制の構築まで一貫して支援することで、単なる「社員紹介」にとどまらない、リファラル採用の仕組みを整備しました。

社員が自然と紹介したくなる環境と導線を整えることで、採用効果だけでなく、社内のエンゲージメント向上にもつながっています。リファラル採用は、導入すればすぐ成果が出るものではなく、継続的な改善と文化づくりが不可欠です。

今後も企業の成長と採用力の強化を支える仕組みとして、定着支援を継続していきます。

オンラインでの無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

Webマーケティング支援内容

Webマーケティング運用において、社内の人的リソースが不足して着手できない、あるいは着手したが計画通りに進まず中途半端な状況となっているといった企業様へ、必要なジョブ(タスク)単位で予算と期間を協議の上、貴社の外部スタッフとして目的・目標達成に向けて伴走いたします。

Webマーケティング支援に関して、

どのような依頼をすればいいのかお悩みの方へ

オンライン無料相談受付中

- Webマーケティングで取り組みたい内容

- 現状の課題、お悩みごと

- 貴社のご要望

- 弊社サービス内容へのご質問

などお聞かせください。