広報の取り組みが初めての中小企業へリリース作成から配信・分析支援

この記事を読んで頂きたい方

新規事業を立ち上げたが、ターゲットへの認知と興味・関心をもってもらうための方法にお悩みのご担当者さま、また広報担当者が不在で、プレスリリースの作成や配信が未経験の方へ、デジタルテイクオフによる初めてでも実践できるプレスリリース作成から配信・分析支援までをわかりやすく紹介しています。

コンテンツ

新規事業の認知拡大に関するBtoB企業様からのご相談

社員数60名規模のBtoB企業様より、新規事業を立ち上げたものの、「どうやって認知を広げればよいか」「広報をしたいが、何から始めればいいかわからない」というご相談をいただきました。

本事例では、広報未経験の中小企業が初めてプレスリリースを発信するにあたり、情報整理から作成・配信・社内対応までをどのように進めたかを紹介します。

支援範囲は広報に加え、その他のWebプロモーションのご提案と実施を継続していますが、本記事では広報支援のプレスリリース作成と配信・分析支援にフォーカスしてご紹介します。

なお、支援内容には守秘義務があるため、詳細は伏せつつ細部をアレンジして掲載しています。

初めての広報に挑む中小企業の方針決定プロセス

新規事業の立ち上げを機に、「どうやって世の中に知らせればよいか」という課題に直面したBtoB企業様。これまで広告以外で情報を発信した経験はなく、広報活動はまったくの未経験でした。

事業の価値やターゲットの整理から始まり、複数のプロモーション手段を比較検討したうえで、プレスリリースを軸とした広報方針を定めるまでのプロセスを紹介します。

新規事業を認知してもらう手段を選ぶご提案

新規事業を立ち上げたばかりのご相談企業様は、これまで主に既存取引先との関係性で事業を展開しており、積極的な情報発信の経験が不足している状況。

新しい事業では従来と異なる顧客層をターゲットとしており、「自社の強みをどう伝えるべきか」「どんな方法で知らせるのが効果的か」という点に悩まれていました。

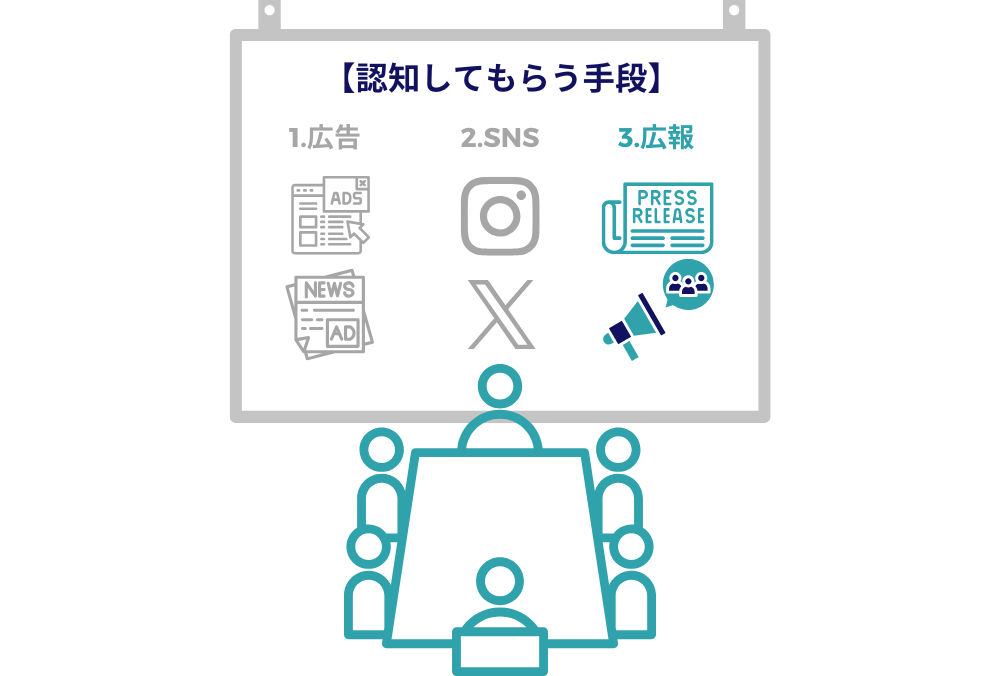

最初の打ち合わせでは、「広告を出すべきか」「SNSで発信すべきか」など、複数の選択肢を検討しておられましたが、限られた予算の中で持続的な発信を行うことは難しく、まずは“信頼性を高めながら認知を広げる方法”が求められました。

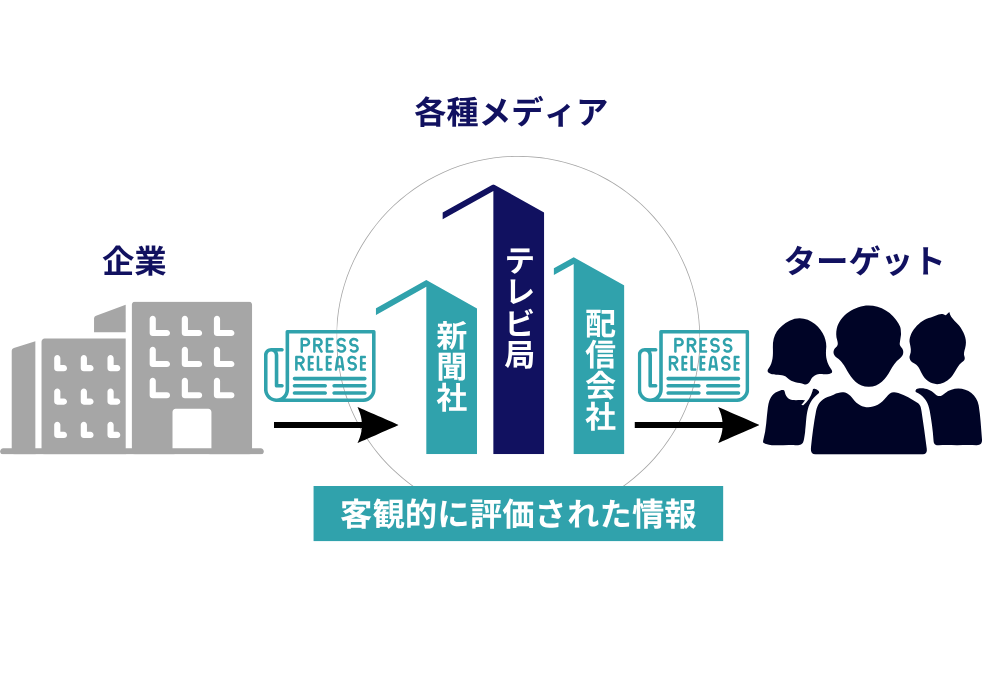

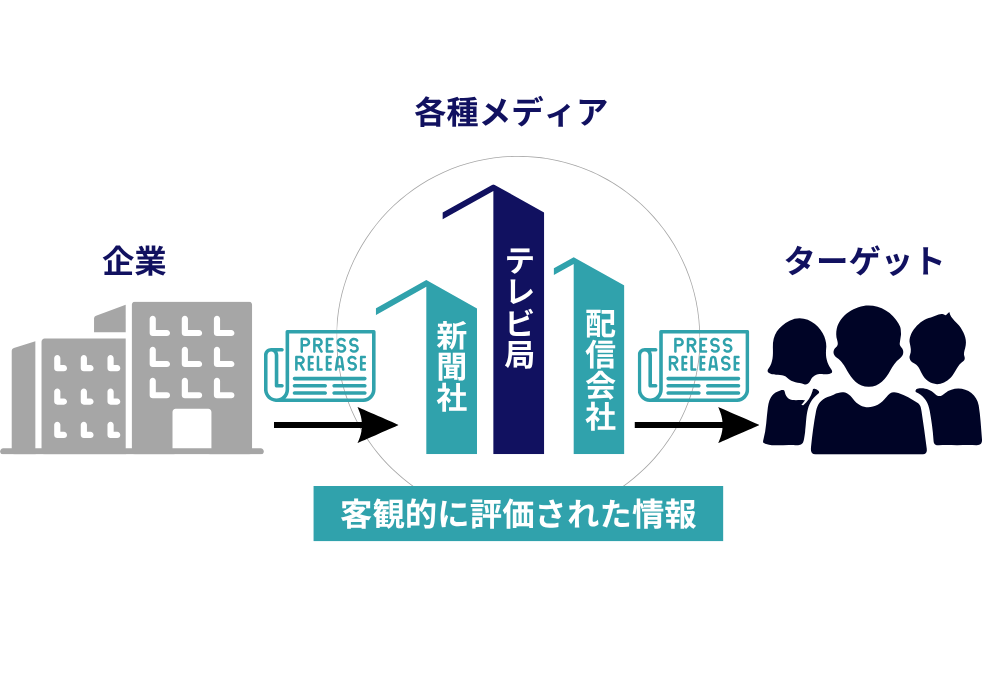

そこでデジタルテイクオフより、広告やSNSといった自社発信型の施策を実行する前に、第三者の評価を得られる「広報」という手段に目を向けることをご提案。

広報活動は「自分たちが言う」ではなく、「他者が伝えてくれる」ことで信頼を獲得できる点が大きな特長です。

特にプレスリリースは、ニュースとしての客観性を保ちつつ自社の取り組みを広く知ってもらえる有効な方法ですので、「広報」から支援がスタートしました。

関連支援事例

<Webマーケティングの3つの障壁を外部支援で打開する支援事例>

Webマーケティングに取り組みたいが、社内の人的リソースが不足し着手できていない経営者様、ご担当者様。また専任の人材獲得に苦戦されている企業様へ、このような状況を打開する方法とデジタルテイクオフの伴走型支援による具体的取り組み事例を紹介します。

広報未経験でも実践できる方法を模索

ご相談企業様では、これまで一度もプレスリリースを発信した経験がなく、「何を、どのように書けばよいのか」「誰に向けて出すものなのか」といった基本的な部分から不安を感じておられました。

社内には広報担当者がおらず、既存のスタッフが兼任で対応する必要があったため「限られた時間とリソースで実現できる方法」が求められます。

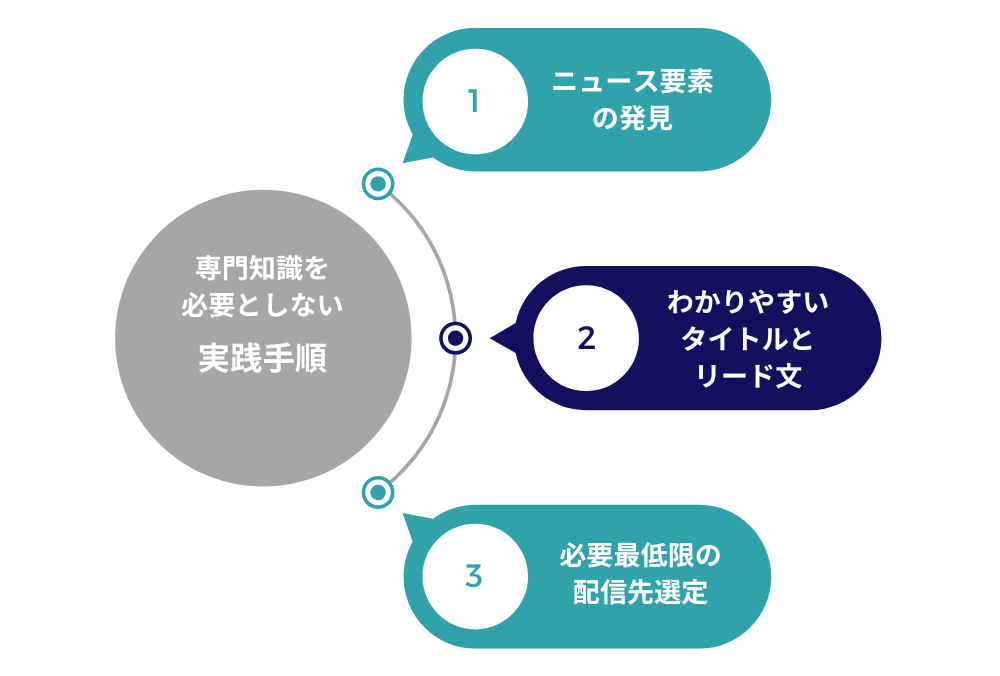

そこでまず取り組んだのが、広報の基本的な流れをシンプルに整理しプレスリリースの目的を「自社を知ってもらうための“第一歩”」と位置づけ、複雑な専門知識を必要としない実践手順を共有しました。

具体的には

- ニュースになる要素を見つける

- 分かりやすいタイトルとリード文をつくる

- 必要最低限の配信先を選ぶ

といった3ステップに分けることで、初めてでも取り組みやすい形に落とし込みました。

また、社内での負担を軽減するために、原稿のたたき台づくりや構成整理をデジタルテイクオフでサポートすることとし、担当者の方には内容確認と修正に集中していただく体制を整備。

こうして「自社でも継続できる方法」を一緒に考えながら、広報活動の第一歩を踏み出す基盤をつくっていきました。

プレスリリースを軸に選んだ理由と戦略設計

理由は、費用を抑えながらも第三者であるメディアを通じて信頼性の高い情報発信ができる点にありました。

特に立ち上げ間もない新規事業にとっては、知名度の獲得と信用の形成を同時に図れる効果が期待できます。

また、SNSや自社サイトでの発信と違い、報道機関や業界メディアを介した掲載は「客観的に評価された情報」として受け取られやすく、大企業と比べて知名度の低い中小企業にとってのメリットは大きいと考えます。

戦略設計の段階では、まず「誰に知らせたいのか」を明確にし、ターゲット業界や地域性を踏まえたメディアリストを作成。

続いて、プレスリリースのテーマを“社会的意義”や“地域貢献”といったニュース性のある切り口に整理し、メディアが取り上げやすい内容へと磨き込みました。

こうして、実行可能性と効果の両面から見て最適な広報手段としてプレスリリースを中心に据え、限られた体制でも実践できる広報戦略を形にしていきました。

プレスリリース作成の実践ステップ

広報活動の中心となるプレスリリースは、内容の整理から文章構成、配信まで一連の流れを押さえることが重要です。

実際に支援を行った際の手順をもとに、初めてでも取り組みやすい「プレスリリース作成の実践ステップ」を紹介します。現場で意識したポイントや具体的な工夫も交えて解説します。

ニュース性を掘り起こす3つの視点

プレスリリースを作成する上で最も重要なのは、「ニュースとして価値のある情報」を見つけることです。

初めて取り組む企業にとって、自社の取り組みが果たしてニュースになるのか判断が難しい場合もあります。

そこでデジタルテイクオフにて、ニュース性を掘り起こすための3つの視点を提示しました。

まず1つ目は「なぜ今なのか」という視点。

タイミングや背景に注目し季節や社会的なトレンドと関連付けることで、メディアが取り上げやすい理由を明確にします。

2つ目は「誰にメリットがあるのか」

ターゲット層や業界関係者にとって価値のある情報かを整理することで、読者視点に立った内容にすることができます。

3つ目は「どんな変化が起きるのか」

新規事業によって生まれる成果や影響、解決される課題を具体的に示すことで、ニュースとしての説得力が高まります。

これら3つの視点を順に整理することで、広報未経験でも自社の取り組みをニュース化しやすくなります。また、文章作成前に必ずこの整理を行うことで、プレスリリースの内容が明確かつメディアに伝わりやすいものとなります。

構成づくりと原稿作成のポイント

プレスリリース作成において、ニュース性を整理したあとは文章の構成づくりが重要です。

特にメディア担当者が短時間で内容を理解できる構成を意識することがポイントとなります。

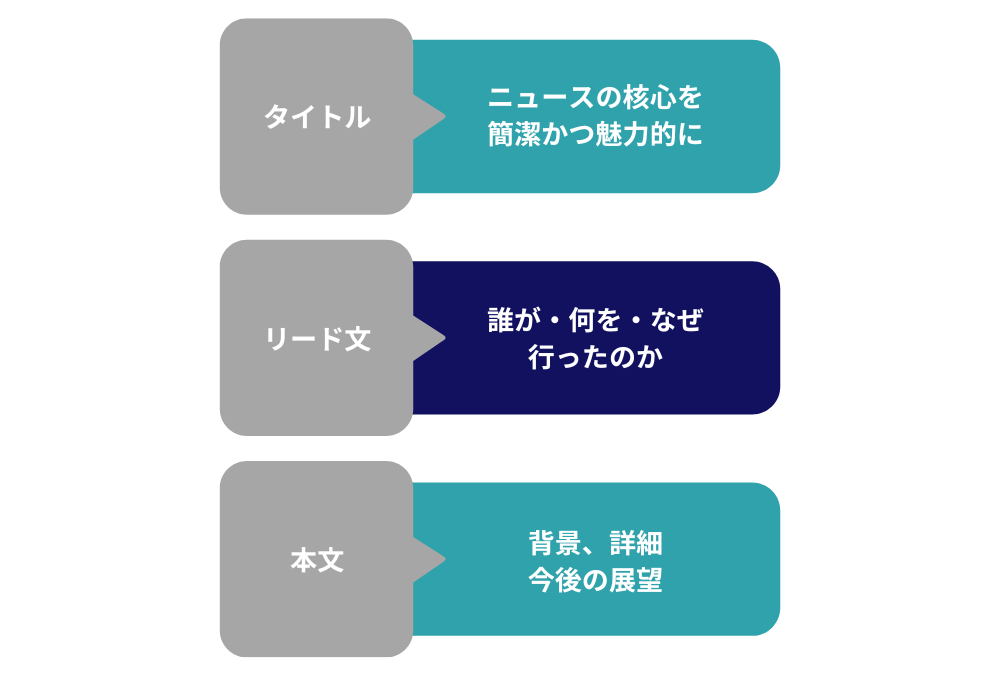

基本は「タイトル」「リード文」「本文」の三段階で構成します。

タイトルではニュースの核心を簡潔かつ魅力的に伝え、リード文では冒頭数行で「誰が・何を・なぜ行ったのか」を明確に示します。

本分では背景、詳細、今後の展望を順序立てて説明することで、情報の流れが自然になり、読みやすくなります。

文章作成の際には専門用語や曖昧な表現を避け、誰が読んでも理解できる表現を意識することも重要です。また、根拠となる数字や具体的な事例を盛り込むことで説得力が増します。

初めての企業でも作成しやすいよう段階的に原稿案を作り、社内確認を受けながら修正していく体制を整えることで、担当者の負担を最小限に抑えつつ完成度の高いプレスリリースを作成することに努めました。

このプロセスを経ることで、単なる情報発信ではなくメディアが取り上げやすいニュースとして仕上げることが可能になります。

写真・タイトル・リード文の仕上げ方

プレスリリースの完成度を左右するのは、文章だけでなく見た目や冒頭の印象です。

初めて取り組む企業では、写真やタイトル、リード文の仕上げ方が不明確になりがちなので、写真は製品やサービスの特徴が一目で分かるものを選び、背景や構図にも配慮するようサポートしました。

タイトルは、ニュースの核心を短く伝えるキャッチコピーとして機能させ、リード文にて誰が何をしたのか、どんな価値があるのかを瞬時に理解できる表現を心がけ、必要に応じて数字や強調ポイントを入れると効果的です。

本文は読者が読み進めたくなるよう構成し、「事実を端的に」「背景・成果・今後の展望を簡潔に示す」のが基本で、文章全体のトーンは平易で明確にすることを心掛けました。

このように、文章と写真・タイトル・リード文を一体として仕上げることで、メディア担当者が理解しやすく、取り上げやすいプレスリリースに仕上がると考えます。

配信準備から反応分析までの実務ノウハウ

プレスリリースを作成したら、次は配信とその後の反応確認が重要です。

初めての広報活動では、どのメディアに、どのタイミングで配信するか迷いやすく、社内対応の準備も必要です。

配信リストの作成方法や問い合わせ対応の整備、掲載後の反応分析まで伴奏サポートを行いました。

配信リスト設計と効果的な配信方法

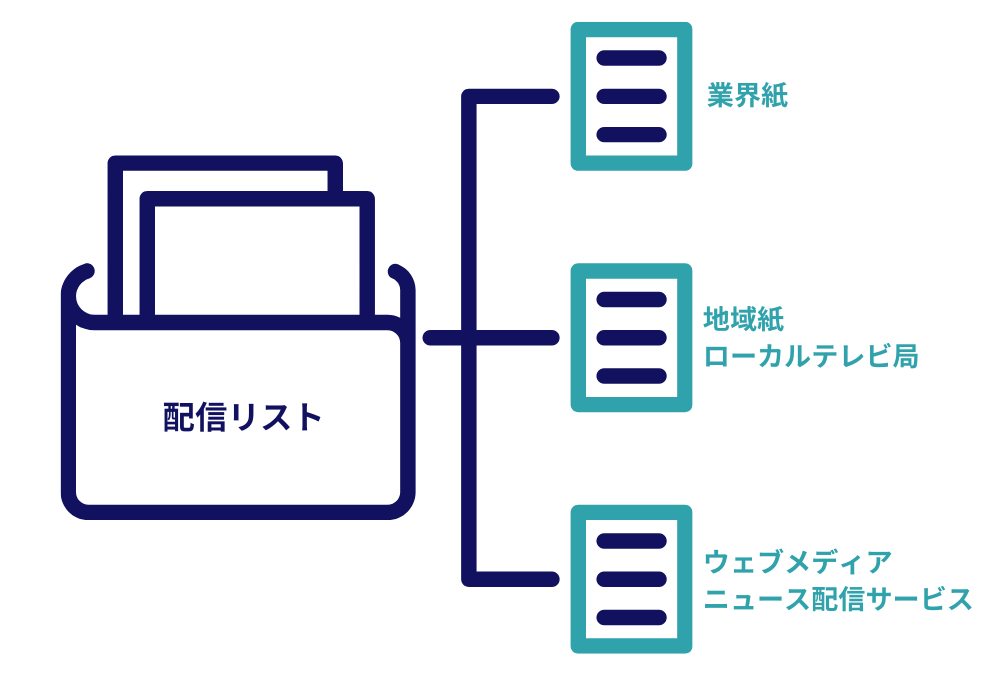

プレスリリースを作成した後、まず取り組むべきは配信リストの設計です。

どのメディアに送ればよいか迷い、闇雲に送ることは時間と労力の無駄につながります。

そこでまずターゲットとする業界や地域に関連するメディアを整理し、業界紙、地域紙、ウェブメディア、ニュース配信サービスなどをカテゴリー分けしてリスト化しました。

配信方法として取材依頼が必要な場合は、メール送信に加えて地元の記者クラブへ直接リリース記事を持参しました。

タイミングが合えば記者さんに直接ニュースの背景やポイントを説明できるため、掲載の可能性を高めると同時に信頼関係の構築にもつながります。

幅広い認知を狙う方法は、PR TIMESなどの配信サービスを活用して届けました。こうして事前に整理した配信リストと持参手順を組み合わせることで、初めてでも効率的かつ効果的にプレスリリースを届けることが可能です。

限られたリソースでも、地元メディアでの掲載チャンスを最大化できる方法となります。

問い合わせ対応・社内体制の整備

プレスリリースの配信と並行して重要なのは、社内での問い合わせ対応体制を整えることです。

初めて広報を行う企業では、掲載後にメディアや顧客から問い合わせがあった際、対応が後手に回ってしまうことがよくあります。

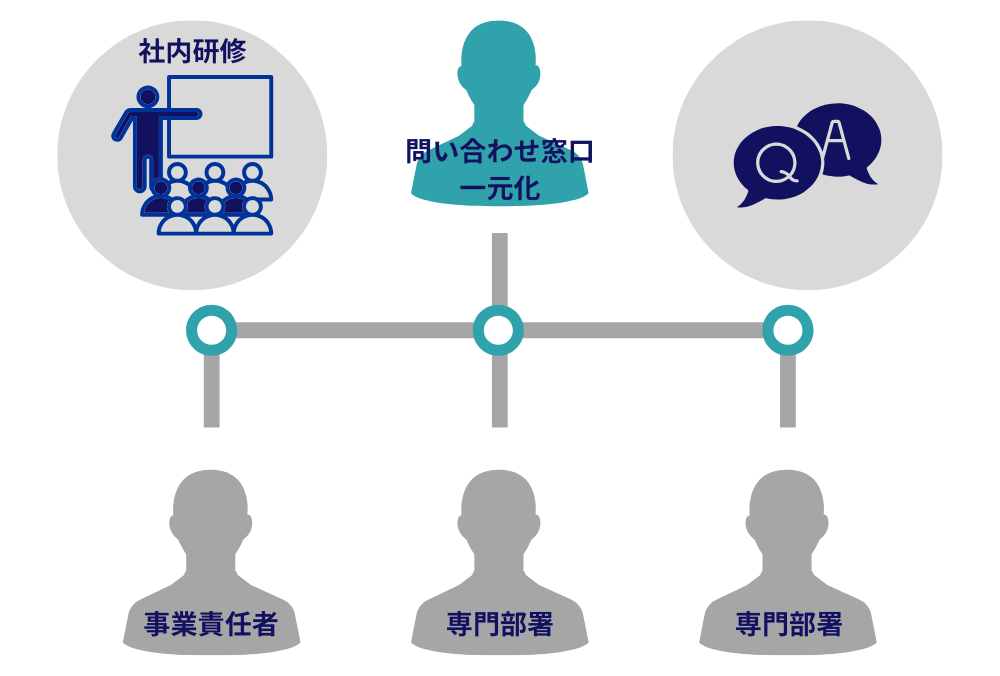

そこで、事前に対応フローを明確化し、担当者を決めて社内で共有することが不可欠です。

具体的には問い合わせ窓口を一元化し、電話やメールでの一次対応を担当者が行い、必要に応じて事業責任者や専門部署へエスカレーションする流れを作りました。

また、問い合わせ内容を記録する簡単な管理シートを準備することで、対応漏れを防ぎつつ今後の広報活動に活かせる情報を蓄積できます。

さらにメディア対応を想定した社内研修も実施し、想定質問への回答例や注意点を共有することで、広報未経験のスタッフでも安心して対応できる環境を整え、企業全体で広報活動を支える体制を構築しました。

初めてのプレスリリースでもこのような準備を行うことで、外部とのコミュニケーションをスムーズに進めることが可能となります。

反応分析と次の広報活動へのつなげ方

プレスリリースを配信しメディアに掲載されれば、反応の分析と次回の広報活動への活用が重要です。

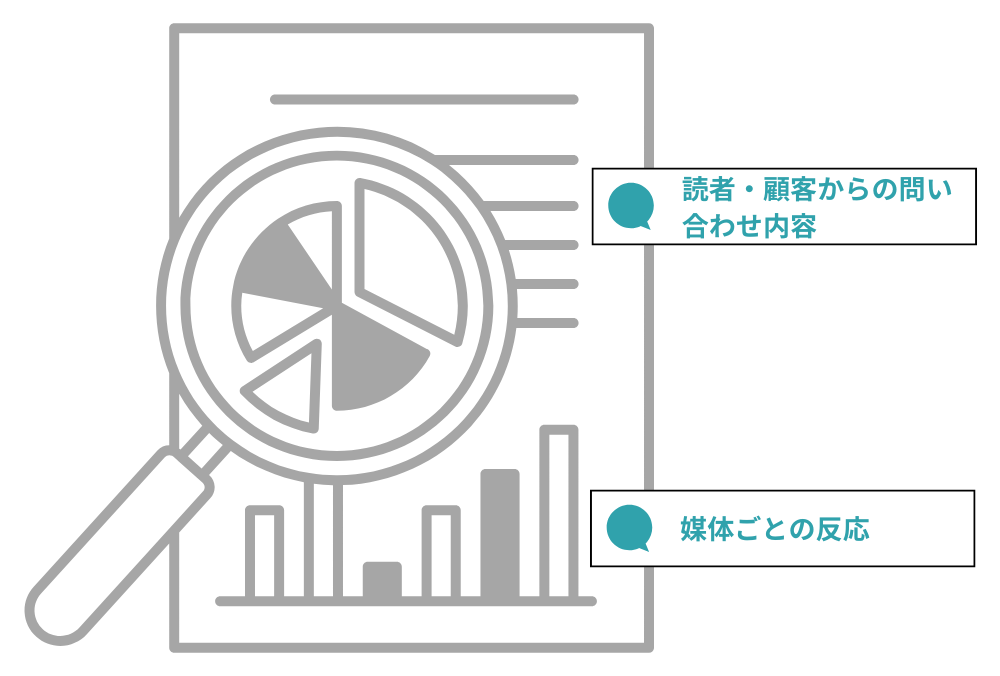

掲載状況や問い合わせの量・質を正確に把握することで、次の施策の改善点を見極めることができます。

具体的には掲載媒体ごとの反応や、読者・顧客からの問い合わせ内容を整理し、どの情報が注目され、どの点が理解されにくかったかを分析しました。

また、反応分析を通じてタイトルやリード文の表現、配信タイミング、配信先の選定など、改善の余地があるポイントを明確化。

さらに、掲載された記事や問い合わせの内容を社内で共有することで、事業やサービスに対する社内の理解も深まり、広報活動の意識を定着させる効果もありました。

こうして配信後の分析と改善を行うことで、初めてのプレスリリースが次回以降の広報活動をより戦略的に進めることにつながります。

関連支援事例

<BtoB企業向け伴走型Webマーケティング戦略・戦術立案支援内容>

新規顧客開拓の手段として、Webマーケティングに取り組みたいが実行方法に悩んでいる方、また既に取り組んでいるが成果に結びついていないWebマーケティング担当者様へ、デジタルテイクオフが支援したBtoB企業の伴走型Webマーケティング戦略・戦術立案支援のプロセスを紹介します。

まとめ

今回は初めて広報活動にチャレンジするBtoB企業様に対し、プレスリリース作成から配信・分析支援の内容をご紹介しました。

広報活動に必要な一連の流れを伴奏型でサポートすることで次回からは社内で取り組むことができるようになり、デジタルテイクオフの支援内容は広告・SNSを活用した情報発信に広げています。

広報に限らずWebマーケティングや採用マーケティング関してもご相談を承っておりますので、まずはオンライン無料相談をご活用ください。お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

Webマーケティング支援内容

Webマーケティング運用において、社内の人的リソースが不足して着手できない、あるいは着手したが計画通りに進まず中途半端な状況となっているといった企業様へ、必要なジョブ(タスク)単位で予算と期間を協議の上、貴社の外部スタッフとして目的・目標達成に向けて伴走いたします。

Webマーケティング支援に関して、

どのような依頼をすればいいのかお悩みの方へ

オンライン無料相談受付中

- Webマーケティングで取り組みたい内容

- 現状の課題、お悩みごと

- 貴社のご要望

- 弊社サービス内容へのご質問

などお聞かせください。